日本語の韻律の基本的な仕組み

モーラ声調

他のあらゆる言語と同様、日本語も様々な要因で発話の中でピッチの上昇や下降を繰り返します。日本語においては、まずピッチが「上昇すること」と「上昇しないこと」の区別があり、さらに、後者について「下降すること」と「下降しないこと」の区別があります。ピッチが下降しながら同時に上昇しているということはあり得ないので、「上昇すること」と「上昇しないこと」は共に「下降しないこと」に属するグループだと考えることもできます。

ここでは、上記のそれぞれのピッチ変動について、以下のように記号を当てます。

| 上昇する (R) | 上昇しない (nR) | |

| 下降する (F) | F | |

| 下降しない (nF) | R | L |

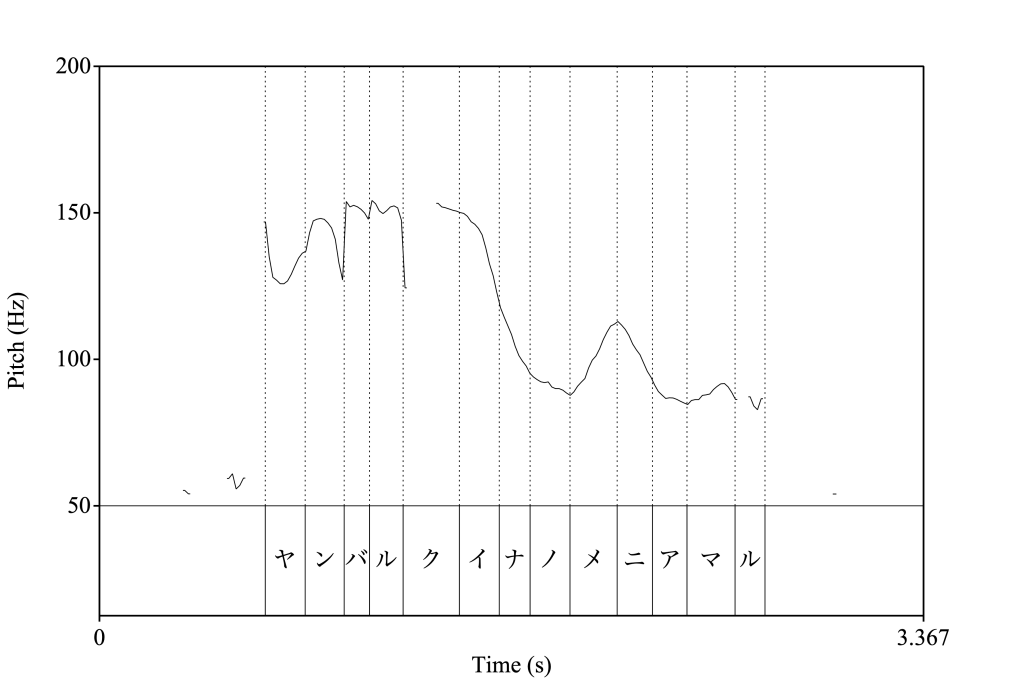

これらの R, L, F というパラメータは、発話において各モーラに割り当てられます。例えば、「ヤンバルクイナの目に余る」という発話は、通常、以下のように発音されます。

| ヤ | ン | バ | ル | ク | イ | ナ | ノ | メ | ニ | ア | マ | ル |

| R | L | L | L | L | F | F | F | R | F | L | R | F |

以下の画像は、筆者が実際にこのフレーズを発話し、Praatでピッチ形状を抽出したものです。

画像から明らかであるように、日本語のモーラに割り当てられる韻律形状は、モーラ全体や始端または終端における高さに関する情報を持っていません。それぞれのモーラは、直前のモーラの終端から始まり、そこからピッチを大幅に変えることなく、ターゲットの韻律形状を実現します。

区間声調

ところで、「余る」の「アマ」区間はLRですが、このうち最初のモーラのピッチ形状が他のLモーラ、例えば「バルク」区間におけるそれぞれのモーラのピッチ形状と異なる特徴を示していることに気づかれるかもしれません。実は、Rモーラには、その直前にLモーラを伴うものと、そうでないものがあり、Rモーラに従属して現れるLモーラは、他のLモーラとは異なる特徴があります。

仮に、Rモーラに従属するLを “r” と表現すると、「ヤンバルクイナの目に余る」は以下のように表現できます。

| ヤ | ン | バ | ル | ク | イ | ナ | ノ | メ | ニ | ア | マ | ル |

| R | L | L | L | L | F | F | F | R | F | r | R | F |

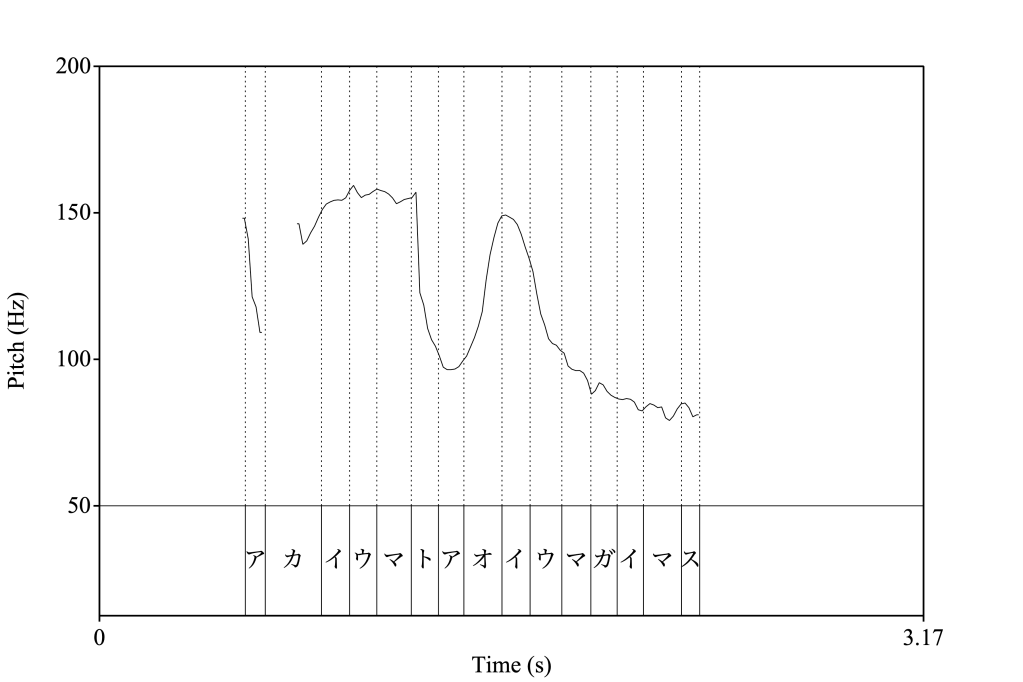

このようにすると、RおよびrRが、単語の開始位置と対応していることがわかります。しかし、次のような例では、単語の開始位置においてもRが現れない場合があります。

| ア | カ | イ | ウ | マ | ト | ア | オ | イ | ウ | マ | ガ | イ | マ | ス |

| r | R | L | L | L | F | r | R | F | L | L | F | L | L |

通常、「馬」と「います」はそれぞれ単語だと理解されますが、1モーラ目にも2モーラ目にもRは現れていません。このように、Rは語頭において必ず現れるものではなく、語頭にRが現れるか否かは意味によって使い分けられています。このことから、RまたはrRがその冒頭に現れるような韻律単位を認め、この韻律単位を「イントネーション句」(Intonation Phrase; IP)と呼びます。

ところで、rは、単にその韻律単位の2モーラ目がRである時に現れる異音に過ぎません。弁別上は、「その単語がイントネーション句の冒頭に位置している」という情報が伝えられれば十分なので、rモーラの韻律形状はRと対立するわけではありません。問題は、IP冒頭の韻律特徴が1モーラで完結しているか、それとも2モーラにわたって起きているかの違いであり、これは例えば「紀伊半島」(rRLFFF)と「キー半島」(RLLFFF)のように弁別対立を表現し得ます。

また、これまでの様々な例を見てもわかるように、モーラのピッチ形状は連続する傾向があります。詳しくは「アクセント」の項で説明しますが、「アクセント句」と呼ばれる、IPの下位に位置する韻律単位において、LFという形状を持つ連続した2モーラは最大で1度しか現れ得ません。

そこで、次のように、モーラごとにピッチ形状を記述するのではなく適当に区切った区間を対象としてそのピッチ形状を記述する方法が考えられます。

| R区間 | 2モーラ からなる場合はrR, 1モーラの場合はR | {} で括って表現 |

| L区間 | モーラ数の制限はなく、全てのモーラがL | [] で括って表現 |

| F区間 | モーラ数の制限はなく、全てのモーラがF | () で括って表現 |

このように、区間に対して与えられる声調を「区間声調」と呼び、それに対して、モーラに対して与えられる声調を「モーラ声調」と呼びます。区間声調とモーラ声調は互いに独立した概念ではなく、モーラ声調の連続から区間声調が得られるとも考えられ、逆に、区間声調が与えられた区間の内部のモーラに対して声調をマークすればそれがモーラ声調であるということもできます。

区間声調を用いると、これまで見てきた例文は、以下のように表現されます。

| ヤンバルクイナの目に余る | {ヤ}[ンバルク](イナノ){メ}(ニ){アマ}(ル) |

| 赤い馬と青い馬がいます | {アカ}[イウマ](ト){アオ}(イ)[ウマ](ガ)[イマ]ス |

韻律階層

アクセント句とイントネーション句

イントネーション句(Intonation Phrase; IP)はR区間から始まる韻律単位ですが、その下位にはnF区間(R区間またはL区間)から始まる韻律単位があり、これを「アクセント句」(Accent Phrase; AP)と呼びます。発話は1個以上の整数個のIPから構成され、IPは1個以上の整数個のAPから構成されます。また、APは1個以上の整数個の単語から構成されます。これを図示すると以下のようになります。

| 発話 | <IP> <IP> <IP> … |

| IP | <AP> <AP> <AP> … |

| AP | <Word> <Word> <Word> … |

このうち、「単語」は韻律単位ではなく、単語の境界の認定は必ずしも韻律形状についての示唆を与えません。APがnF区間から始まるという事実からは、表は以下のように書き換えることができます。

| 発話 | <IP> <IP> <IP> … |

| IP | <AP> <AP> <AP> … |

| AP | [{1モーラ 以上}] (0モーラ以上) |

IP境界は同じ単語列でも発話の意味によって生じたり生じなかったりするものですが、AP境界は単語列から自動的に確定します。単語にはアクセントがあるものとないものがあり、アクセントがある単語は必ず決まった長さのnF区間から開始され、残りの部分は全てF区間となります。アクセントがない単語は、直前の単語によってnFが指定される場合を除き、すべてのモーラがF区間となります。nF区間の長さは語彙的に指定されており、例えば「男」は nFnFnF と、3モーラ全てがnF区間となり、「カメラ」は nFFF とはじめの1モーラだけがnFとなり、残りはF区間となります。

モーラと音節

あらゆる単語は整数個の音節から構成され、音節には2モーラからなるものと1モーラからなるものがあります。3モーラの音節があるかどうかについては、筆者は確信を得ておらず、先行研究においても確固たる定説は得られていないようです。音節境界は音韻論的に有意味であり、R区間の長さや、アクセントの実現形との対応関係があります。

例えば「紀伊半島」と「キー半島」はそれぞれ rRLFFF, RLLFFF で対立しますが、「紀伊半島」のR区間が2モーラにわたっているのに対して、「キー半島」のそれは1モーラで完結しているのは、「紀伊」が2音節であるのに対して、「キー」が1音節であることによります。このことは、「冒頭から2モーラ目を含む音節の第一モーラまでがR区間となる」という形で一般化できます。

ただし、これはそのIPの最初のAPにおいてnF区間が2モーラ以上与えられている場合の話であり、そのAPに与えられたnF区間が冒頭の1モーラだけであれば、R区間は必ずその範囲だけで完結します。

文献

- 児玉望 (2008) 『曲線声調と日本語韻律構造』 ありあけ 熊本大学言語学論集 http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/handle/2298/23243

更新履歴

- 図2の「ス」について補記。「階層構造」執筆開始。(2020/03/23)

- R/rR の取り違えがあったため修正(2020/03/22)